カテゴリー尺度法とは|活用例や使用時の注意点を解説

カテゴリー尺度法とは、価値観や気分などのように、数値化が難しい要素をアンケートで測定する際に用いる手法のことです。5〜9段階程度の選択肢から、回答者の意見に最も近いものを選んでもらいデータを収集します。

数段階に分けて事前に回答を提示するため、「中立的な意見を収集しやすい」「回答者の負担を減らせる」などのメリットがあります。ただし、カテゴリー尺度法が向かないアンケートもあるため、実施前に十分な検討が必要です。

本記事では、カテゴリー尺度法の特徴や使われる場面、活用のメリット、注意点について解説します。

カテゴリー尺度法とは

カテゴリー尺度法とは、価値観や気分、態度の強さ、意見などの、数値化が難しい要素を測定する際に用いる手段のことです。「評定尺度法」などとも呼ばれます。

そもそも尺度とは、ものさしのように性質を測る基準のことです。大きく以下の4種類に分けられますが、カテゴリー尺度法は、このうちの「間隔尺度」に該当します。

| 尺度の種類 | 内容 | アンケート例 |

|---|---|---|

| 間隔尺度 | 基準の単位が定められており、選択肢が等間隔になっている尺度のこと。数値同士の差に意味がある。 【例】 ・体温 ・気温 ・年号 ・年齢 ・点数 | 設問:洋服1着にかけられる値段は? 回答: ・1,000円未満 ・1,000円~2,000円 ・2,000~3,000円 ・3,000円以上 |

| 比率尺度 | 数値で回答する尺度のこと。数値の比率に意味がある。 【例】 ・価格 ・距離 ・身長 | 設問:購入した洋服の値段はおいくら位ですか? 回答: ・〇(千)円 ・〇(百)円 ・〇(十)円 ・〇(一)円 |

| 名義尺度 | 順序や間隔で比較できない尺度のこと。データ分類のために番号を割り当てることもあるが、番号の大小に優劣や意味はない。 【例】 ・性別 ・職業 ・血液型 ・居住地 | 設問:洋服に求めるものは? 回答: 1.乾きやすさ 2.デザイン 3.丈夫さ 4.快適さ |

| 順序尺度 | 順位付けを行う尺度のこと。数値の大小に意味はあるが、数値の間隔が等しいとは限らない。 【例】 ・等級 ・順位 ・営業成績 | 設問:洋服を選んだ理由としてあてはまるものを上位から順に回答してください 回答: 1.乾きやすさ 2.デザイン 3.丈夫さ 4.快適さ |

カテゴリー尺度法の特徴

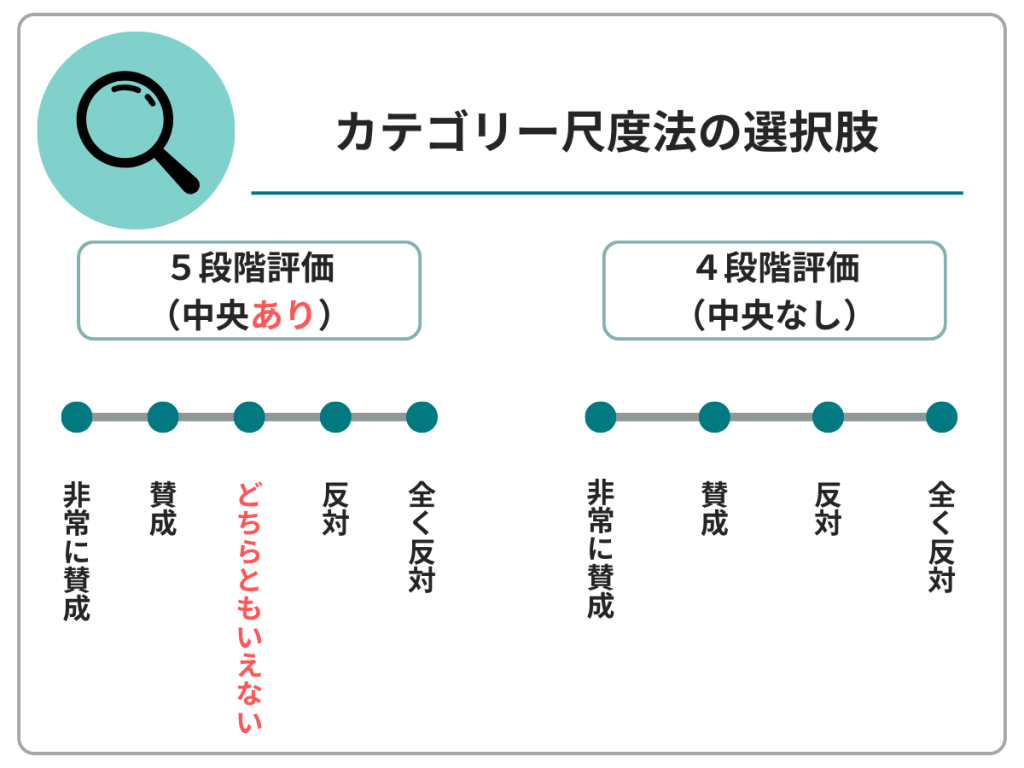

カテゴリー尺度法では、アンケートを行う際「非常にそう思う」「全くそう思わない」など両端に正反対の意味の尺度を置き、その間に「5段階・7段階・9段階」程度の選択肢を組み込み、回答者の考えに一番近い意見を選んでもらいます。具体的には、上記のように「非常に賛成」「賛成」「どちらともいえない」「反対」「全く反対」などとすることが一般的です。

カテゴリー尺度法では奇数個の選択肢を設定することが多いため、「どちらともいえない」といった中立的な意見も回収しやすい点が特徴です。ただし、回答項目が4つなど偶数個の場合、中立の項目はなくなります。「中立の回答ではなく必ずどちらかの意見を集めたい」という場合、選択肢は偶数個で設定されます。

アンケートの選択肢が多いほど細かく意見を汲み取って正確な回答を得られますが、その分、回答者の「選ぶ負担」が増える点に要注意です。

カテゴリー尺度法が使われる場面

カテゴリー尺度法は、汎用性が高いアンケート手法です。そのため、顧客満足度調査(CS調査)や従業員満足度調査(ES調査)、性格診断など幅広い用途で用いられています。

ここでは、実際にカテゴリー尺度法を「顧客満足度調査」「従業員満足度調査」で活用した場合の例をそれぞれ紹介します。

【例1】利用者に依頼する自社サービスの満足度の調査

例えば「セミナー参加者へのアンケート」「レストラン利用者へのアンケート」などでは、カテゴリー尺度法を用いることが一般的です。利用者の満足度を計測することで、サービスの改善点を抽出できるとともに、解消すべき優先度も把握しやすくなります。

具体的な設問を考える際は、まず改善点の抽出に必要な情報を洗い出します。そして、洗い出した情報を得るために「顧客が製品やサービスにおいて重視している点」を考え、必要な設問を設定します。

セミナー参加者へのアンケートの場合

| アンケート例 |

|---|

| 登壇者の話す速度は、適切でしたか? |

| 選択肢 |

| ・速すぎる ・少し速い ・適切である ・少し遅い ・遅すぎる |

レストラン利用者へのアンケートの場合

| アンケート例 |

|---|

| 料理の質について、最も当てはまるものを選んでください。 |

| 選択肢 |

| ・非常に満足した ・満足した ・どちらとも言えない ・満足しなかった ・全く満足しなかった |

【例2】社内で行う従業員の満足度調査

従業員満足度調査のアンケートにも、カテゴリー尺度法を活用できます。

従業員の評価制度を改善したい場合

| アンケート例 |

|---|

| 社内の評価制度に、どの程度満足していますか? |

| 選択肢 |

| ・非常に満足している ・満足している ・どちらとも言えない ・あまり満足していない ・全く満足していない |

従業員への研修内容を改善したい場合

| アンケート例 |

|---|

| 研修日数は適切だと思いますか? |

| 選択肢 |

| ・非常に長い ・少し長い ・適切である ・少し短い ・非常に短い |

カテゴリー尺度法によるアンケートを実施して、幅広い観点から従業員の本音を引き出すことができれば、職場環境改善への糸口を見つけることも期待できます。

アンケートを依頼する側のメリット

カテゴリー尺度法を活用し中立的な選択肢が用意されたアンケートを用いることで、以下のようなメリットがもたらされます。

中立的な選択肢をとっている回答者の状況を把握できる

カテゴリー尺度法を用いることで、中立的な選択肢をとっている回答者の状況を把握できます。

人が持つ評価は、必ずしも「はい or いいえ」という単純な2択に当てはめられるとは限りません。例えば「◯◯に関しては満足しているが、××の部分は改善してほしい」というように、一概に「よい・悪い」では言い切れないこともあります。

カテゴリー尺度法を用いることで、上記のような中立的な考えを汲み取れるため、より幅広い意見を収集できます。また、自由記述式と異なり選択肢を選んでもらうだけでよいため、集計も比較的容易な点も、メリットの一つです。

離脱・無回答を防げる

カテゴリー尺度法は、アンケートの離脱や無回答を防ぐ際にも役立ちます。

記述式のように回答者の負担が大きいアンケート形式では、途中で離脱したり、そもそも回答しなかったりするケースがあります。カテゴリー尺度法であれば、用意された選択肢から自分に最も近い意見を選ぶだけでよいため、回答者の負担軽減につながります。

アンケートの離脱や無回答を減らすことで回答数も増え、より幅広い観点から正確に分析できるようになります。

カテゴリー尺度法を用いたアンケート実施時の注意点

カテゴリー尺度法を用いてアンケートを実施する際は、以下の点に注意する必要があります。

また、実際にアンケートを作成する際は、上記に加えて「回答者のターゲット像を適切に設定する」「質問項目の言葉遣い」などにも注意しなければなりません。具体的なアンケート作成について、初歩から知りたい方は「はじめての市場調査:アンケート調査票の作り方は?良い例・悪い例」の記事をご覧ください。

カテゴリー尺度法が向かないアンケートもある

カテゴリー尺度法が向かないアンケートもあります。

カテゴリー尺度法は、数値で表しにくい価値観や感想、態度、意見などの情報を知りたい場面で使用すると効果的です。一方で数値や名前など「具体的な内容」で回答するアンケートでは、カテゴリー尺度法が向かない可能性があります。

カテゴリー尺度法が向かないアンケート項目の例

- 収入

- 居住地

- 所属部署

- 日付

- 出身大学

- 勤務先の企業

- 残業時間

- 電話番号

上記はいずれも明確な数値や名称などで回答できるため、カテゴリー尺度法の利用には向きません。

最初に解説したように、尺度は「間隔尺度・名義尺度・順序尺度・比尺度」の4つに分けられます。使う尺度によって得られる回答が異なるため、尺度の間隔や欲しいデータなどと照らし合わせて考えることが大切です。

例えば「回答者の年齢を答えてもらう」場合、選択肢に間隔尺度を用いることで数値同士が等間隔になり、アンケート後の集計時に平均値などを求めやすくなります。

中立的な選択肢ばかりに回答が集中した場合、分析が難しい

中立的な選択肢に回答が集中すると、アンケート後の分析が難しくなる場合があります。

「どちらともいえない」「良くも悪くもない」など、中立的な選択肢を設定しておくことで、回答者の負担を減らすことができます。しかし、どっちつかずの選択肢に回答が集まりすぎてしまった場合、新たな発見を得られず、施策改善に役立てる材料が十分に集まらない可能性があるため要注意です。

また、中立的な回答を選択した理由として「そもそも質問内容を理解できずなんとなく選んだ」というケースもあります。こうした意図が混じると、収集データの解釈がより難しくなります。

回答者の印象や感想を網羅できないこともある

カテゴリー尺度法の回答項目は、設問作成者が「回答者はこう考えるだろう」と予想して、選択肢の項目を用意します。「会社としては「新鮮さ」を売りにしていたため、それに関する選択肢を設定していたが、顧客はそれ以上に「安さ」の印象を抱いていた」などの乖離がある場合、回答者が持っている他の観点が見落とされてしまうケースも発生しがちです。

回答者が抱える印象や感想を可能な限り選択肢に網羅できるよう、回答者の立場になって主観的に考えるという配慮が必要です。

まとめ|カテゴリー尺度法を使って価値観や満足度を調査しよう

カテゴリー尺度法は数値化が難しい価値観や態度、意見などを測定できるため、顧客満足度調査や従業員満足度調査などで活用されています。

中立的な意見を汲み取ることが可能であり、回答者の負担も減らせるため、幅広い観点で多くの意見を収集できます。一方で「中立な選択肢に意見が集中しすぎて新たな発見を得られない」などの可能性もあるため注意が必要です。4つの尺度も参考にしながら、カテゴリー尺度法を活用すべきアンケートであるかを適切に判断することが大切です。

よくある質問

| Q1.カテゴリー尺度法とはなんですか? |

|---|

| カテゴリー尺度法とは、価値観や気分、意見など、数値化が難しい要素をアンケートで測定する際に用いる方法です。両端に正反対の意味の尺度を置いて、その尺度の間に「5段階・7段階・9段階」程度の選択肢を組み込み、回答者の意見に一番近い内容を選んでもらいます。 より具体的な内容は「カテゴリー尺度法とは」の章で解説しています。 |

| Q2.カテゴリー尺度法のメリットはなんですか? |

| メリットとしては「中立的な選択肢をとっている回答者の状況を把握できる」「離脱・無回答を防げる」が挙げられます。 より具体的な内容は「アンケートを依頼する側のメリット」の章で解説しています。 |